一 研究背景与意义

随着2025哈尔滨第九届亚冬会等大型体育赛事的转播规模与复杂度不断提升,音视频信号质量控制(SQC)在赛事转播中的作用愈加重要,它能够实时监测赛事转播中诸如黑场、彩条、纯色、静帧、静音、杂音等信号异常,有效保障转播信号的稳定性、画面和音频的高质量流畅转播,从而提升观众的观看体验。

传统赛事信号质控主要通过前置的画面分割器等设备和PQC专家人工视听监测的模式进行。前置的画面分割器等设备大多采用十几年前的传统监测方法,技术相对滞后。而PQC人工质控模式存在诸多痛点。首先,黑场、静帧等信号异常因瞬时性强、随机性高,人工监测时反应速度慢,持续长时间的监测,压力大易疲劳、易漏检;其次,人工质控需要大量人力,导致高昂的专家成本,尤其是在大型体育赛事中,管理和调度复杂;最后,信号质控高度依赖专家经验,不同的质控人员在质控标准和判断上可能存在差异,导致质控过程的标准化和一致性差。

为响应国家对哈尔滨第九届亚洲冬季运动会“节约、安全”的办赛宗旨,提升赛事信号质控效率与准确率,我们提出了一种基于深度学习技术的赛事转播信号质量控制与评估方法,该方法聚焦黑场、静帧、静音等关键检测项,并以此构建一套多模态赛事信号人工智能辅助质控系统。在哈尔滨第九届亚冬会赛事期间,系统成功部署于IBC,为PQC质控专家提供了高效辅助检测服务,具有如下重要意义:

◆技术必要性。通过AI算法实时捕捉信号异常,降低停播风险,满足广电行业“高可靠、低延迟”的硬性要求;

◆经济效益。系统部署后可有效释放赛事转播团队的人力投入,优化资源配置,实现“技术减负”与“效能增值”的双重突破。

综上,本研究不仅顺应广电行业智能化转型趋势,更为大型赛事转播的内容安全与技术合规提供了切实可行的落地解决方案,具有一定的学术价值与产业应用前景。

二 关键技术及核心模块设计

1. 视频检测关键技术及模块

(1)基于HSV与光流法的黑场检测技术传统黑场检测方法主要依赖于亮度直方图或简单的像素阈值判断,但传统方法容易受镜头运动和场景切换的干扰,容易导致误判。在赛事转播中,镜头运动(如跟拍、摇摄)可能导致画面整体变暗,而这并不意味着是真正的黑场。为了提高监测的准确性和鲁棒性,我们在HSV直方图分析的基础上,结合Farneback光流法引入运动补偿机制,从而有效区分镜头运动导致的技术性暗场与真正的黑场,减少误判并提升检测效果。具体算法设计如下:

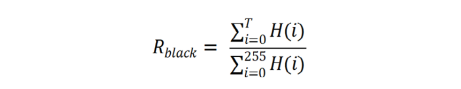

首先,将输入帧转换到HSV颜色空间,然后提取V通道,计算亮度直方图,并统计低亮度区域(V 值小于10)的像素比例:

其中,H(i)为直方图的第 i 个值,T 为亮度阈值(10)。当低亮度区域像素占比超过 99%,则认为该帧为黑场的概率高。

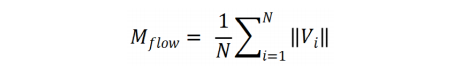

其次,计算当前帧与前一帧的光流场,计算光流的平均运动幅度:

其中,Vi为第i个像素的光流方向,N为纵像素数Mthresh。设置运动阈值,若Mflow < Mthresh,认为画面静止。

最后,根据设计规则,当黑场概率高且运动量小时,判定当前帧为真正意义的黑场。该技术通过多类型赛事视频(如足球、篮球、冰球)验证证明,结合光流法后,相比单独使用V通道直方图算法,误判率降低至2.1%,整体准确率大为提升。

(2)基于3D-ResNet的静帧检测模型在赛事转播中,通过静帧检测能够有效识别画面卡顿、信号丢失及其他播放异常。随着体育赛事制作要求的提升,越来越多的慢镜头回放及战术分析被引入赛事转播中,这使得传统的帧间差方法在区分技术性静帧与真实慢速画面时显得力不从心。为解决这一难题,我们提出了一种基于3D-ResNet的静帧检测方法,该方法融合了时序特征,能够更加精准地区分静帧与动态帧,从而提高检测的准确性。具体研究路线如下:

首先,数据训练集准备,通过采集不同赛事的直播流片段,并采用人工标注的方式,对不同类型的静帧进行分类标注,包括:

◆正常播放帧(Normal Frames):含有运动信息的帧序列;

◆静态帧(Still Frames):由于信号丢失、画面冻结等导致的静态画面;

◆慢动作回放帧(Slow Motion Frames):尽管运动较慢,但仍有动态信息的帧序列。

其次,模型设计,模型架构采用3D-ResNet-18 作为基础模型,该网络通过3D卷积层提取时空特性,并利用残差连接加速收敛。模型结构包括输入层(16 帧、RGB 3通道、224×224分辨率)、3D卷积层、3D残差块、全局平均池化、全连接层、Softmax激活函数。

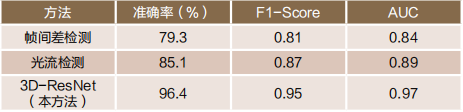

最后,模型验证,采用准确率、F1-Score、AUC(Area Under Curve)对测试集数据进行评估验证,如表1。

表1

表1

上述实验结果表明,3D-ResNet方法分别比帧间差检测方法高17.1个百分点、比光流检测方法高11.3个百分点,能有效区分静帧与慢动作回放,远优于传统检测方法。

2. 音频检测关键技术及模块

在赛事转播中,音频信号的稳定性与连贯性至关重要,本研究将基于人工智能深度学习技术,针对转播过程中较为常见的静音异常进行检测。静音(Silence)或音频丢失通常是由信号传输故障、麦克风故障或广播切换等原因所致。传统的检测算法通常通过均方根(Root Mean Square,RMS)特征,并设定阈值以判断是否为静音段。

其中,x(m)表示音频帧内的采样点,N为帧长。

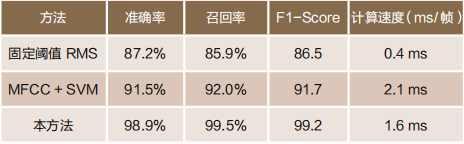

为增强静音检测的鲁棒性,本研究结合深度学习进行优化,提取包括RMS在内的多维度特征,采用1D-CNN+BiLSTM模型进行时序建模,模型的输入特征包括:RMS、MFCC、频谱质心、频谱熵和音频时长。模型输入层为1D音频特征序列,输出层为静音概率,哈尔滨第九届亚冬会实际验证测试结果如表2。

表2

表2

通过哈尔滨第九届亚冬会实测,该技术方法在复杂环境下具有较高检测精度,且能够适应不同的背景噪声。

三 多模态赛事信号人工智能辅助质控系统实现

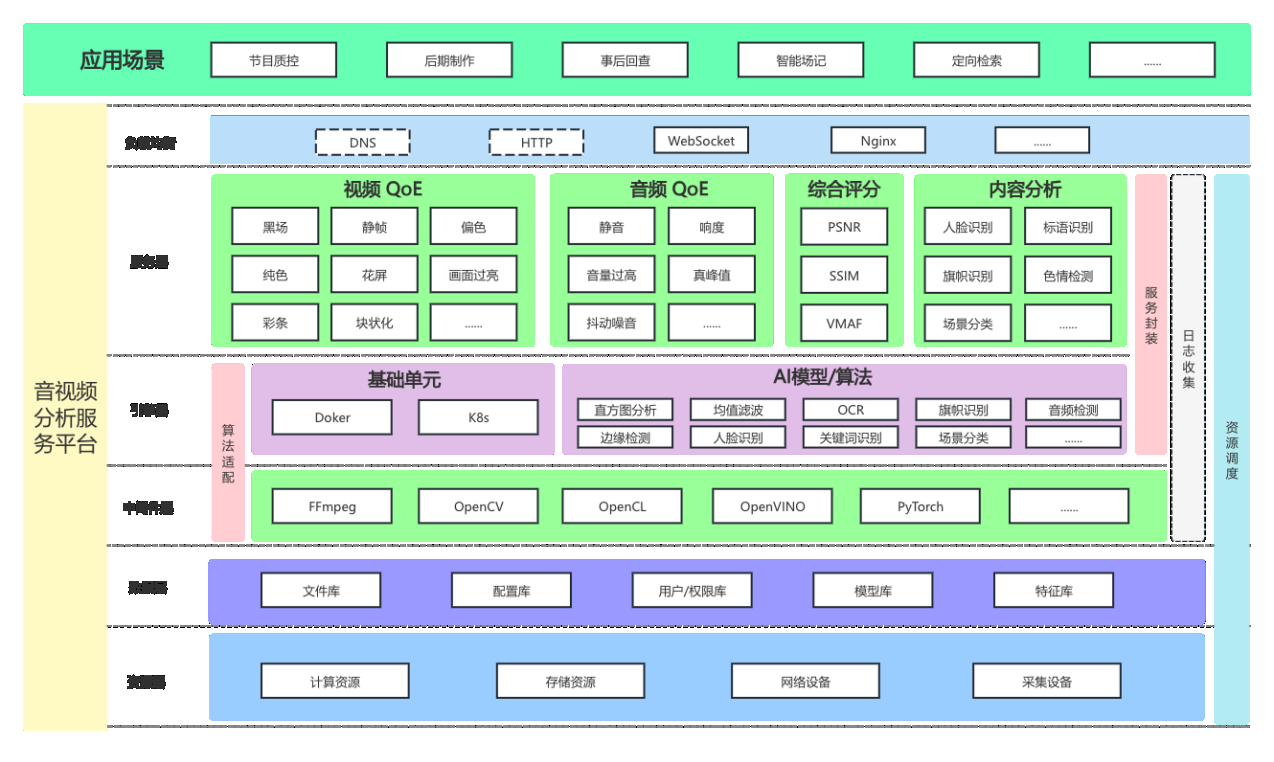

1. 系统核心——标准化音视频分析服务平台

基于上述关键技术,我们构建了一套标准化音视频分析服务平台,该平台将助力于赛事信号检测的标准化开发与管理,平台采用分层解耦设计,包含“算法底座—业务中台—应用生态”三级架构(如图1所示)。

图1 系统架构图

图1 系统架构图

平台将核心检测模块(如静帧检测等)封装为微服务组件,通过RESTful API与上层播出监控系统、内容审核平台等业务模块进行松耦合交互,从而确保算法迭代升级与前端业务逻辑变更的隔离性。在哈尔滨第九届亚洲冬季运动会转播中,该平台支撑的多模态赛事信号人工智能辅助质控系统成功实现可播出信号全链路质控,完成了全部9路HD信号流的实时异常监测,其中黑场/静帧定位准确率达99.4%。此外,平台开放的算法容器接口支持快速扩展多模态业务场景,例如通过加载赛事专属知识图谱,未来可衍生出智能场记自动生成和AI辅助精彩集锦剪辑等功能,形成“一次建设、多维赋能”的技术生态体系。此架构显著提升算法复用效率,并验证了服务化部署模式在广电工业化生产中的普适性和价值。

2. 系统在哈尔滨第九届亚冬会的应用实施

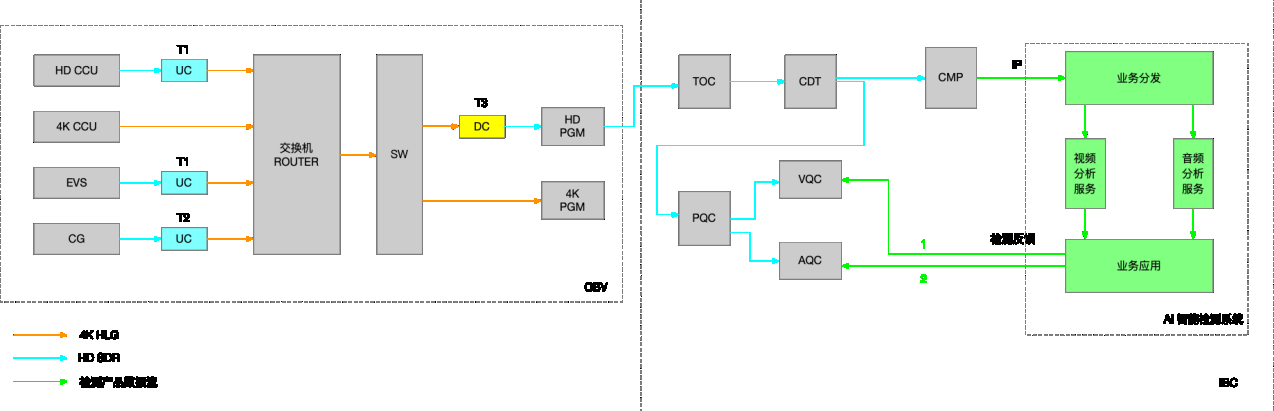

(1)系统网络拓扑在第九届亚冬会赛事期间,多模态赛事信号人工智能辅助质控系统被部署于国际广播中心(IBC)核心机房,通过专用网络通道实时接收融媒体中心(Converged Media Production,CMP)推送的RTSP(Real Time Streaming Protocol)协议流媒体数据。系统采用先进的音视频分离处理架构,通过自适应分流技术将输入流媒体解构为视频流与音频流两个独立通道,分别接入基于深度学习的视频分析引擎和语音识别算法服务。系统的网络拓扑图如图2所示。

图2 系统网络拓扑图

图2 系统网络拓扑图

系统采用了实时反馈机制,通过WebSocket 协议以毫秒级延迟将分析结果同步至前端监控大屏。公共信号质量控制中心(Public Quality Control,PQC)借助可视化监控大屏实时监测各信道质量指标,当系统检测到异常信号(如视频丢帧、音频失真等问题)时,监控大屏会触发分级告警机制,并辅助技术专家快速定位问题信道,实施精准干预。此外,系统集成了检测报告自动化生成模块,每日赛事结束后,能够自动整合全量检测数据,生成包含信号情况概要、异常信号统计等内容的综合性检测日报,为技术复盘、节目后期制作和赛事重播提供结构化数据支撑,同时满足国际赛事技术规范化归档要求。

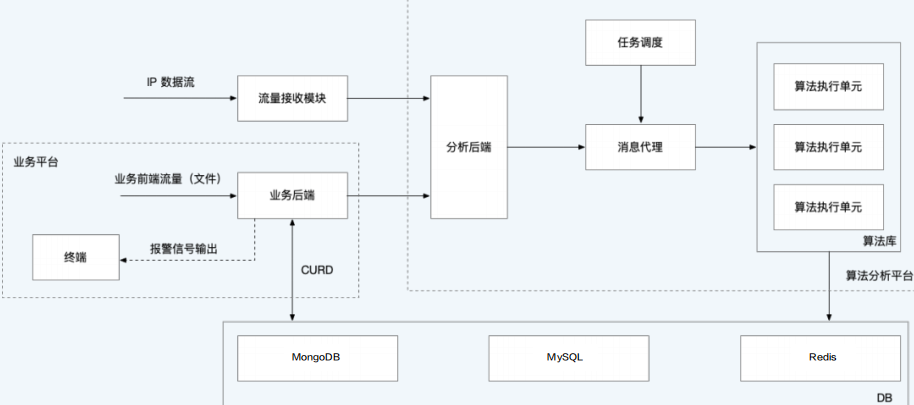

(2)系统内部数据流转系统采用松耦合微服务架构,基于功能解耦原则,将其划分为流量接收模块、算法分析模块与业务平台三大核心组件。流量接收模块负责接收音视频数据流并进行音视频解构,随后通过调用分析平台的后端接口将数据流发送至分析平台;分析平台负责对输入的音视频数据进行分析处理,并将处理结果写入公共数据池,公共数据池包括MongoDB、MySQL及Redis。不同的算法作为独立执行单元进行封装,分析平台通过Celery进行任务调度;业务平台通过访问公共数据池获取检测结果,并由前端浏览器完成数据显示。系统具体内部数据流转如图3所示。

图3 系统数据流转图

图3 系统数据流转图

各模块通过标准化接口实现高内聚低耦合协同,具体设计如下:

a.流量接收模块

模块采用SRT+RTMP双协议自适应方式接入,负责广电级高码率音视频流的实时接收与预处理。通过集成FFmpeg框架实现多格式解封装,将输入流解构为H.264视频轨道与AAC音频轨道,并基于时间戳对齐机制生成结构化元数据。在数据流转过程中,引入环形缓冲区与流量整形算法,用于确保突发流量场景下实现零丢包率(实验环境验证峰值吞吐量达1.2Tbps)。模块通过gRPC协议调用算法分析平台接口,以Protobuf编码格式传输媒体数据,传输层采用QUIC协议,将端到端延迟降低至35ms以内。

b.算法分析模块

模块采用分布式任务调度架构,关键核心技术包括:

◆异构计算技术:通过Celery分布式任务队列实现CPU/GPU资源动态分配,结合Docker容器化封装,将不同检测算法作为独立微服务运行,单节点支持横向扩展至32个并行处理实例;

◆数据分层存储技术:构建冷热数据分离的公共数据池,热数据层采用Redis集群存储实时检测结果,实现微秒级读写响应;温数据层通过MongoDB分片集群存储结构化日志与元数据,支持聚合分析;冷数据层依托MySQL构建关系型业务数据库,保障事务一致性;

◆弹性容灾技术:通过ZooKeeper实现主备节点状态同步,故障切换时间 ≤ 500ms,结合Kafka 消息队列持久化未处理任务,确保服务可用性达99.99%。

c.业务平台

平台采用前后端分离架构,后端通过访问公共数据池获取检测结果,同时支持与第三方显示大屏进行对接,提供标准化JSON数据推送接口,将检测结果推送至任意第三方报警平台。

3.系统主要业务功能

为快速、准确地定位问题信道与报警类型,提升信号异常排查与处理的效率,系统主要业务功能划分为三个模块:异常报警列表、异常报警详情和异常报警统计,三个模块相互配合,全面覆盖异常报警信息的展示、回溯与分析需求。

报警列表用于实时展示系统检测到的异常报警信息,包含信道、场馆、转播团队、缺陷种类等关键信息,并支持按特定条件进行筛选与快速定位。用户可以通过点击“查看”按钮,进一步获取每条异常记录的详细信息,确保异常检测准确,响应及时高效。

报警详情页提供对报警记录的深入查看功能,展示问题帧及其前后5秒的视频片段,方便质控专家核查异常报警信道在问题发生时的实际播出情况。此外,页面内设置了标注功能,允许质控专家对误报或错报进行标记,以便后续算法优化与系统迭代,确保检测结果的准确性和系统性能的持续提升。

报警统计用于对历史异常报警数据进行多维度统计分析,涵盖项目、信道、报警类型等关键指标,帮助质控专家和HB管理团队从宏观层面掌握异常趋势,评估系统性能,并为后续的信号异常预防与资源调配提供数据支持。

四 赛事期间实时检测案例分析与数据统计

哈尔滨第九届亚冬会期间,系统通过自建的基于转播元数据的动态检测调度体系,与赛事传送单管理系统实现对接,能够根据赛事开始时间与结束信号的检测,自动触发算法分析平台的检测状态切换。这一机制不仅有效避免了误检(如转播结束后数据流变成持续的黑场或彩条),还显著节省了算力资源的消耗。

赛事期间,系统为PQC专家的质控检测工作提供了有效辅助。例如,2月12日系统检测到某场比赛存在静帧,通过溯源分析,发现慢动作切换时确实存在技术问题。

整个亚冬会期间共检测HD信道9路,比赛场次162场(含开闭幕式),检测异常5次,均为静帧。

五 结论

1.总结

本文针对大型体育赛事转播信号问题复杂多样、质控实时性要求高、人工质控压力大等难点,提出并研发了一套基于AI技术的多模态赛事信号辅助质控系统。系统涵盖静帧、黑场、静音检测等核心功能,通过自主研发的基于3D-ResNet视频时序特征提取技术、基于YOLOv7的实时目标检测技术,以及融合RMS能量与BiLSTM的音频分析技术,实现对赛事转播过程中潜在信号异常的快速精准检测。系统设计注重用户体验,界面简洁直观,支持实时报警、历史回溯与多维度异常检测统计分析,显著提升了赛事转播的质量监控与故障排查效率。

哈尔滨第九届亚冬会的成功实践表明,基于AI 技术的多模态赛事信号辅助质控系统能够有效应对高并发、高实时性的转播挑战。该系统在检测准确性和处理速度方面均达到了实际要求,展现出良好的鲁棒性和实时性。此外,通过技术复用,可为未来世运会、全运会等超大型赛事提供可复用的技术蓝本。

2.展望

为了进一步提升系统的智能化水平和应用广度,未来工作将从算法优化与应用拓展两个方面展开更深入的研究:

◆算法优化方面。增加手势识别与标语识别,支持对裁判、观众手势的识别,以及看台标语与广告牌内容检测,确保内容合规合法,同时为广告价值评估提供数据支持;

◆应用拓展方面。开发面向赛事后期制作的应用系统,针对后期制作流程,提供辅助编辑和素材筛选工具,实现关键画面的自动标记、精彩片段的智能剪辑以及字幕与特效的自动生成,显著提升后期制作的效率与质量。

通过上述优化与拓展,系统将在赛事转播、后期制作及内容合规等多个环节发挥更大价值,推动赛事转播制作向智能化与高效化方向发展。