2022年ChatGPT的问世,标志着生成式人工智能首次突破专业壁垒进入大众传播领域。当机器能够撰写流畅的新闻报道与专业评论时,传媒从业者在惊叹技术突破之余,亦陷入了创作危机的焦虑。2024年,当Sora生成的时尚女性行走于霓虹闪烁的东京街头,这一焦虑从文本延伸至多模态领域。高清晰度与高逼真度的视频内容仅凭提示词即可批量生成,这给传统影视工业的摄制流程带来质疑的同时,也为内容创作开辟了全新机遇。2025年,DeepSeek应势而生,其通过在重塑模型架构、创新算法机制、优化多头注意力机制以及降低计算量与芯片存储开销等领域的突破,不仅彰显了中国人工智能技术的巨大潜力,更从根本上弥合了千行百业在人工智能技术应用层面的鸿沟。

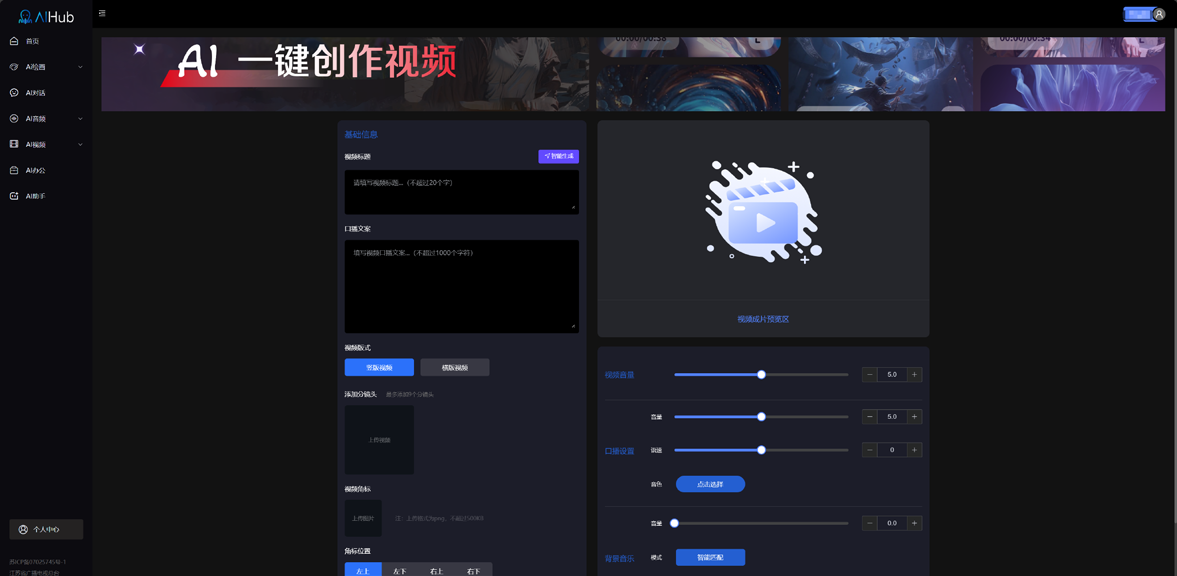

面对技术变革,传媒行业也将站在新的起跑线上,重新定义自己。这既需积极应对传统生产流程的挑战,也应勇于把握AI作为“智慧引擎”的协同进化机遇,与创造力形成协同进化关系,释放更深邃的人文洞察与情感共鸣。江苏广电总台作为省级传媒机构的先行探索者,通过组建人工智能融媒应用中心、开发AI Hub智能工具集、构建人工智能融媒体综合业务平台等举措,在节目创意、内容生产、用户交互、品牌运营及生态构建中形成了特色化实践,其传媒技术底座重构经验对行业具有典型借鉴意义。

图1

图1

一 模型:从通用到垂类的技术深耕

传媒行业的人工智能模型建设需统筹技术可行性与场景适配性。江苏广电总台基于前期在自主搭建与合作共建通用基座模型的训练与推理基础,通过持续大量的实践探索,形成了适配行业模型建设的“基础探索—垂直深耕—场景细分”螺旋式演进模式。该模式能显著降低通用大模型的海量算力消耗与高昂训练成本,依托以DeepSeek为代表的混合专家模型,通过参数解耦实现训练成本优化,有效推进更务实的细分模型建设,进而构建具备行业穿透力的技术支撑体系。

1. 垂类模型:基于数据特色的专业能力迁移

针对通用大模型训练成本高昂的挑战,依托自主构建的荔枝云智能计算平台及独有的四十余万小时全媒体结构化数据资源,经语料清洗与用户行为特征提取,构建了体现江苏广电特色的专属数据集;并采用定制化数据蒸馏与迁移学习技术,建立了适配媒体专业特性的模型架构,从而实现了基座模型向传媒垂直领域的能力迁移。例如,通过建立动态权重调整机制,在垂直模型训练中强化对突发事件及新闻要素的捕捉能力,使模型更契合传媒领域“快速响应、精准表达”的核心需求。

图2

图2

2. 多模态特色模型:端到端架构的交互效率提升

传统多模态交互系统依赖“语音识别+大语言模型+语音生成”的级联架构,响应时延较长,针对这些挑战,江苏广电总台联合南京大学组建多模态视听融媒模型研究实验室,通过端到端模型架构设计与大规模融媒数据训练,实现多模态信息的统一输入、理解与生成。在训练数据方面,采用高度贴合真实应用场景的图像、视频、文本及语音混合融媒体数据,以增强模态间关联性并提升训练效率。模型部署层面采用双模型并行架构,通过实时环境监听与用户应答分工机制,显著提升系统交互效率。

3. 应用模型:场景任务的精准化落地

应用模型作为垂类模型的下一层级,聚焦于特定场景任务实现,具备更强的行业穿透力。基于DeepSeek基座模型,对《江苏新时空》等新闻类栏目近十年积累的50万条文稿、图片及2万余小时节目视频开展系统性学习训练,完成海量语料标注,使模型能够理解新闻画面的完整描述、镜头切换逻辑、最佳拍摄视角、配音及同期声辨识等基础信息。在此基础之上构建的新闻应用模型,可智能分析新闻文稿与采编素材内容,通过智能生成镜头脚本、智能匹配采编素材相关画面内容,并结合智能配音、智能唱词字幕等功能,实现新闻视频的智能化与自动化生产。

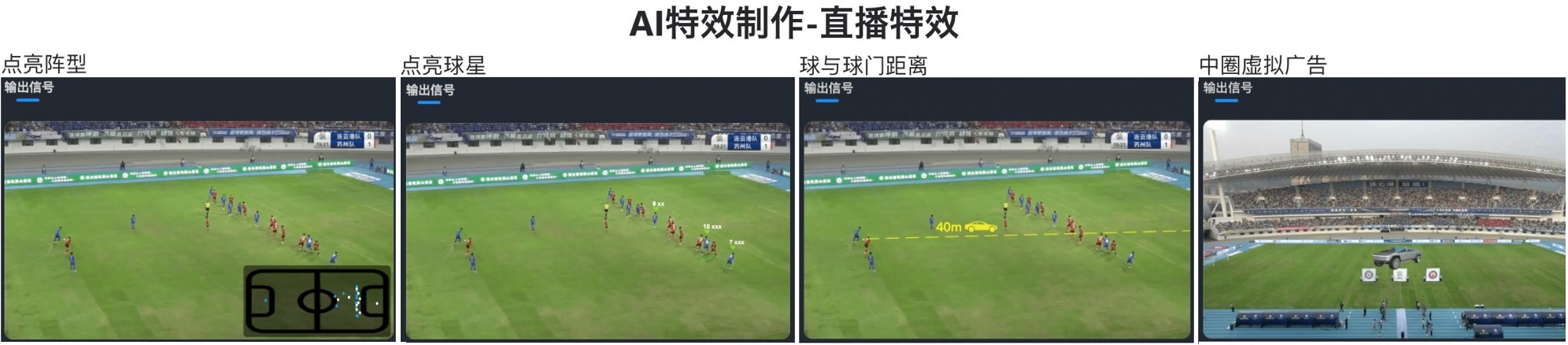

二 平台:从工具孤立到生态开放的系统升级

技术底座的重构不仅依托模型能力,更需通过平台化整合实现工具协同与效率跃迁。江苏广电总台在平台建设领域始终处于全国领先地位:在标清电视阶段的数字化转型过程中,积极应用网络化技术,建成全国领先的全异构网络化制播系统;在高标清同播阶段,创新应用云计算技术实现广电与互联网的贯通,构建了广电行业面向媒体融合的首个“公有云+私有云”混合云架构荔枝云平台;在当前超高清电视普及阶段,即将开播的江苏卫视超高清频道,同时将AI 能力深度嵌入台内超高清制播全链路、全流程及全业务场景。在近期火热开展的“苏超”赛事转播中,江苏广电总台积极应用人工智能新技术推动媒体制播体系创新实践,通过智能生产引擎优化智能化内容制作流程,构建更加清晰、智能且融合的全链路超高清制播平台。其广泛应用多模态识别技术与智能剪辑功能,基于AI动作识别技术自动标注射门、扑救、抢断等精彩片段,快速生成精彩集锦短视频、智能慢动作回放、足球轨迹智能分析与效果处理、全场精彩花絮等,以超高清制播技术、AI智能生成技术、IP轻量化播控和大小屏联动等策略,实现沉浸式、个性化、智能化的体育赛事直播视听新体验。

图3

图3

江苏广电总台将以荔枝云升级为智媒云为核心,通过模型与智能体的深度应用推动生产工具智能化升级,驱动平台沿着“工具流程化—流程平台化—平台市场化”三个阶段演进,全面提升创意生产效能、内容生产效率、传播分发效果及跨平台协作效率。

图4

图4

1. 工具流程化:全链条自动化生产的实现

工具流程化旨在使各类AI工具能够如流水线般协同工作,从孤立应用转向全流程嵌入。通过标准化数据接口实现文本生成、视觉素材创作、视频合成等环节的高效衔接,构建“选题策划—内容生成—多模态适配”的自动化生产体系。该过程中重点构建中间件系统,依托语义理解引擎实现工具间意图传递与质量校验,确保生成内容在风格与逻辑层面的连贯性。例如,在《苏小游的旅行日历》短视频生产中,语言大模型与视频生成模型通过流程化协作,完成文稿解析、脚本理解、镜头生成至视频输出的全流程自动化,使节目产出效率提升数倍,内容质量获得广泛认可。

图5

图5

2. 流程平台化:AI原生架构的性能突破

流程平台化旨在将各类智能工具整合纳入统一平台。从架构层面分析,大模型对算力的极致需求将驱动智媒云升级为基于GPU算力、RDMA直接内存读取网络及分布式高性能存储的AI原生架构,向高性能异构算力架构演进;在服务维度,智媒云依托MaaS(模型即服务)模式,融合基座模型、行业知识库与智能体能力,显著降低AI应用门槛,进而支撑SaaS层通过自然语言交互达成“工厂式”算法生产模式,有效解决传统定制方案成本高的难题。由此,智媒云将成为AI技术推广普及的关键支撑平台。

图6

图6

3. 平台市场化:开放生态的价值共创

平台市场化的核心目标是将内部工具转型为开放参与的“内容工厂”,通过开放API接口与社区化运营向市场拓展,使内外部用户均可按需调用服务并参与收益分配。江苏广电总台将构建用户友好的低代码创作界面以降低参与门槛;设计版权确权机制并规范收益分配以保障多方权益;运用联邦学习技术平衡用户数据价值挖掘与隐私保护。未来智媒云平台将向“创作—传播—反馈”实时化闭环机制演进,实现从人机协同向群体智能的跃迁,最终构建开放、协同、可持续的数字内容生态。

三 智能体:从单一服务到超级网络的能力跃迁

作为技术底座的“神经末梢”,智能体通过开放API接口实现环境交互:其感知模块负责获取环境信息,决策模块负责制定行动策略,执行模块负责与环境交互。该架构可将自然语言交互、多模态场景呈现与实时数据分析等核心能力以模块化形式输出至多元应用场景,成为连接技术与用户的关键载体。江苏广电总台的实践涵盖“单体智能体—智能体串联—超级智能体网络”三层架构。

1. 垂类智能体:场景化服务的精准覆盖

2024年末,江苏广电总台正式推出视频平台“ai荔枝”,旨在打造自主可控的生态级互联网平台。该平台覆盖新闻、文化、旅游、体育等多领域,深度整合人工智能技术,构建了包含“最强大脑助教”“脑力局出题官”“心理咨询师”“翻译助手”“苏小游”“苏小康”等涵盖新闻、文化、旅游、医疗等多垂类的全能助理体系,并引入“苏小画”“苏小乐”“苏小文”等创作型智能体。江苏卫视《非诚勿扰》节目基于十五年积累的数据,融合行为识别、情感分析与智能匹配技术,推出“0号女生”虚拟嘉宾。该形象具备深度理解嘉宾需求的能力,助力这一老牌节目焕发新生。

图7

图7

2. 智能体串联:复杂场景的协同服务

依托自动流程编排技术,对多元智能体能力实施系统整合,以适配复杂应用场景。以“ai荔枝”平台新近推出的“聆析笔记”为例,该人工智能工具支持离线录音文件上传及实时会议录音记录,通过集成音频处理插件、语音识别、文字转写与语义分析等技术模块,可将音频内容高效转化为文本数据,同时具备智能生成会议纪要的能力——包括提炼主题名称、归纳内容概要、标注关键信息点、梳理待办事项及提出扩展建议等核心要素。该平台计划进一步扩展多语种翻译与说话人区分功能,旨在实现会议记录全要素的系统性覆盖。

图8

图8

3. 超级智能体网络:分布式协作的进化方向

在不久的将来,将依托分布式智能体网络构建“超级智能体”,通过智能体间的协同串联,形成具备卓越学习能力与群体智慧的运作体系。该系统将突破传统生产流程的线性限制,建立“感知—生成—反馈”的智能迭代闭环。其核心能力涵盖:跨领域融合能力(同步实现深度报道撰写与视频剪辑)、持续进化机制(专业知识动态更新)及群体协作体系(基于去中心化智能体网络实现经验共享),为传媒行业“人机共生”发展范式提供技术基础。

四 结语

伴随着人工智能技术发展,新一轮技术变革给传媒行业带来新的挑战和机遇。在此背景下,江苏广电总台积极推进人工智能研发与应用:在行业内率先组建人工智能融媒应用中心,加强技术转化,探索应用场景;自主开发AI Hub智能工具集平台,汇集20 多种大模型能力,开发部署了包括荔拍短视频、智能剪辑、新闻智能拆条等近百种智能生产工具,涵盖文字、图片、视频、语音多个类别,加速AI对内容制作传播全链条渗透能力;自主训练了具有行业属性和本地特色的江苏广电专属垂类大模型,通过对节目内容的数据优化、特色训练和生成推理,提升内容生成的可控性和个性化,提高节目的生产效率和生成效果;创新推出“AI江苏”智能体,集成虚拟节目助手、创作达人、生活小帮手等板块,为用户带来丰富的智能化服务体验。同时,积极应用AIGC技术,全方位赋能内容生产创作,在《正午江苏》《新闻空间站》《法治在线》等多档新闻节目中全面采用数字人配音,运用AIGC技术完成MV《江苏有看头!AI唱出自己眼中的江苏》的谱曲和画面生成,在沉浸式文化探索节目《启航!大运河》中借助AI重现千年运河繁华景象,在动漫微短剧《大宋喵喵志》中,用AI智能生成动画人物表情、动作和剧情场景。

图9

图9

江苏广电总台的实践表明,人工智能技术对传媒的赋能不仅是工具的替代,更是技术底座的系统性重构。通过“模型深耕—平台整合—智能体跃迁”的三位一体策略,传媒机构可实现内容生产效率、用户交互体验及生态协同能力的全面提升。未来,随着“超级智能体”网络的构建,传媒行业将进一步向“人机共生”的超级智能体形态演进,技术与人文的深度融合将成为智能媒体时代的核心特征。